Jusqu’il y a une quinzaine d’années, la photographie, c’était, dans 99% des cas et pour 99% des gens, une image représentant le monde de manière plutôt fidèle. On avait alors à peu près oublié les tentatives d’abstraction photographique des avant-gardes, l’exposition « Les Immatériaux » de Jean-François Lyotard en 1985 n’était pas vraiment considérée comme pertinente en photographie, l’expression « photographie expérimentale » ne se trouvait dans aucun dictionnaire de photographie, aucun livre d’histoire de la photographie, et seuls quelques francs-tireurs (comme Gottfried Jäger à Bielefeld ou Roberta Valtorta à Cinisello Balsamo) faisaient quelques expositions collectives sur ce thème. Il n’était alors question que de référent, d’index, de photographie plasticienne, du lien de l’image photographique avec le réel ; Roland Barthes, Rosalind Krauss, Philippe Dubois, Dominique Baqué, et quelques autres gourous étaient les seules voix audibles, dont les concepts seuls dominaient le débat. Certes, de nombreux photographes effectuaient discrètement un travail à l’encontre de ce courant dominant, mais ils restaient très marginalisés, et peu exposés.

Et puis, vers 2010, petit à petit, une photographie différente a commencé à apparaître dans des expositions et dans leurs catalogues : au V&A en 2010, à Arles en 2012, au Folkwang en 2014, à l’ICP en 2014 (puis à Pompidou en 2015), au Getty en 2015, au MAMVP avec Jan Dibbets en 2016, à Lausanne en 2016, à GESTE en 2017, en région parisienne et à Rouen en 2020, ainsi que dans quelques livres, comme celui de Michel Poivert, le mien, ceux de Lyle Rexer, Yannick Vigouroux, Diarmuid Costello, Geoffrey Batchen et quelques autres (que vous pouvez découvrir en particulier dans cette librairie/galerie). Il y a même aujourd’hui des festivals à Barcelone et à Paris, et des salons (A ppr oche, Offscreen). L’exposition « Épreuves de la matière » (commissariat Héloise Conésa) à la BnF (jusqu’au 4 février) s’inscrit dans cette ligne et présente, dans un espace trop restreint, des oeuvres de 135 artistes, principalement européens ou nord-américains, provenant à 70% des riches collections de la BnF. Elle met l’accent sur la matérialité de la photographie, en lieu et place de sa fonction représentative. Elle transcende les techniques, de la revisite de techniques anciennes (daguerréotype, ambrotype, etc.) à l’argentique et au numérique, jusqu’à l’intelligence artificielle (avec Gregory Chatonsky et Lionel Bayol-Thémines). La plus ancienne pièce montrée ici date de 1963, c’est un chimigramme de Pierre Cordier.

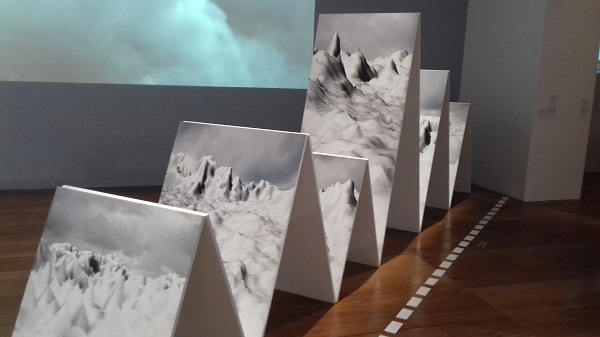

Les quatre sections de l’exposition, montrées dans quatre salles, s’articulent autour d’une pièce centrale des Époux P. (Pascale et Damien Peyret), une accumulation quasi archéologique d’écrans d’IPad brisés, montrant la dernière image avant leur destruction, une revisite numérique du mythe de l’optogramme. Les quatre sections sont construites autour des thèmes de l’image tangible, labile, hybride et précaire. Comme c’est là un de mes thèmes de prédilection, je pourrais écrire page après page sur ce sujet et sur cette exposition (et j’ai d’ailleurs écrit la section du catalogue sur l’image précaire, « Fragilité de la photographie »), mais ce ne serait guère approprié ici. Je me contenterai donc de vous parler de quelques images, parmi toutes celles qui me sont familières ici. L’image tout en haut est le premier panneau à l’entrée de l’exposition : il présente deux travaux à l’intersection du numérique et de l’analogique. À gauche, c’est la photographie par Isabelle Le Minh des traces de doigts sur l’écran d’un iphone : tout numérique qu’elle soit, l’image électronique sur écran est nécessairement incarnée, car manipulée par notre corps, par nos doigts. À droite, le photographe allemand Andreas Müller-Pohle (qui fut aussi l’éditeur de Vilém Flusser) a revisité la première photographie en la digitalisant, rendant l’image initiale invisible du fait de cette pixélisation à outrance. Ensuite, une photographie de l’artiste italienne vivant à Paris Rossella Bellusci : une photographie saturée de lumière, incitant à la contemplation lente, et dans laquelle l’image n’est plus représentation, mais construction mentale et spirituelle (photographie hélas absente du catalogue). Et enfin (mais aucune photographie n’en rend bien compte) l’installation finale d’Alain Fleischer, À la Recherche de Stella, où l’image n’est pas visible tant que le spectateur ne la fait pas apparaître lui-même en manipulant un miroir qui va projeter un faisceau lumineux au mur (lequel est recouvert d’extraits de son livre La Nuit sans Stella) et nous révéler ainsi ces portraits funéraires. Mais, au-delà de ces quelques rapides coups de projecteur sur tel ou tel photographe, je voudrais surtout vous inciter vivement à aller voir cette exposition pour y découvrir cette autre facette de la photographie contemporaine.